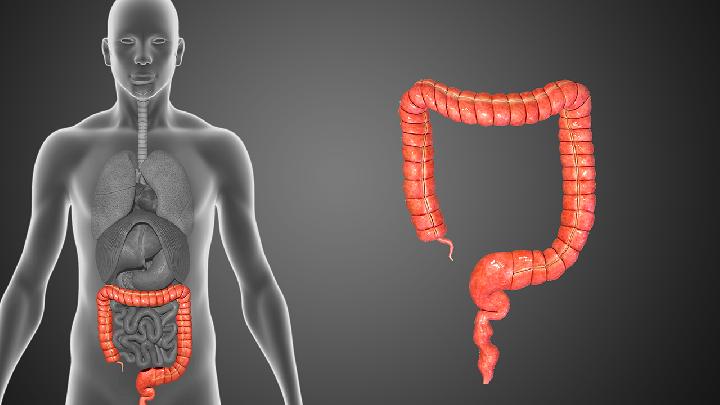

大肠癌为结肠癌和直肠癌的总称,大肠癌是指大肠粘膜上皮在环境或遗传等多种致癌因素作用下发生的恶性病变预后不良,死亡率较高。 大肠癌是大肠粘膜上皮起源的恶性肿瘤。是最常见的消化道恶性肿瘤之一。针炙对大肠癌有一定的治疗作用。具体操作如下:

大肠癌是大肠粘膜上皮起源的恶性肿瘤。是最常见的消化道恶性肿瘤之一。针炙对大肠癌有一定的治疗作用。具体操作如下:

1.选穴:癌根1(在脚底弓顶端,相当于第一跖骨与第1楔骨之关节面,第1、2肌腱之间);癌根2(在癌根1前3㎝),大肠俞,关元俞,三阴交,关元透中极。

操作:

①常规用碘酒、酒精消毒皮肤后,用0.5%~1%普鲁卡因5~10ml局部麻醉,并麻醉腱膜及腱膜下组织。

②在癌根穴横行切开皮肤组织,发口约0.5~1.5㎝,用直血管钳作钝性分离脂肪及皮下组织,取出周围脂肪,看到腱膜后,行钎局瓿刺激,再向涌泉、合欲以孙和夫眠穴进行透穴。刺激时病人有本酸麻感,常反射至大小腿。

③用小弯止血钳夹3~5㎝长的肠线,放在肌群下,对好皮肤切口,压迫止血,立即贴上二虚膏(拨毒膏),盖上敷料,绷带因定。

注意事项:割治时,应避免损伤肌腱和大的血管、神经,术后应配合中草药和耳针疗法以提高疗效。术后患者应卧床休息3~5天,必要时可将患肢抬高,7~10天后去掉膏药,更换敷料。 术后防止感冒和感染,禁烟酒。

术后防止感冒和感染,禁烟酒。

2.穴位激光治疗

选取穴:大肠俞、足三里、大椎、肾俞、痞根、痞块、癌根、再生穴。

方法:用氦-氖分子激光聚焦照射穴位治疗,频率为10~25次秒,每日照射3~5次,每穴照射穴4~5分钟,膈日或膈2日照射1次,疗程6个月。

3.针灸对放化疗骨髓抑制的辅助治疗

方法:行多补少泻手法,每日或隔日针刺1次,6次为一疗程,一般治疗1~3疗程。

4.针灸对平、放化疗全身反应的辅助治疗

选穴:肾俞、命门、膏肓、足三里。

方法:采用氦-氖激光器,激光输出功率3~8mW,照射1m,每穴照射3分钟,每天照射1次,每个穴位照射最多不超过15次。

5.针灸对放化疗直肠、膀胱反应的辅助治疗

选取穴:双侧合谷、天枢、上巨虚、足三里;配穴:里急后重者加气海;粘液便者加阳陵泉、三阴交;血便者加下巨虚。

方法:行平补平泻手法,得气后留针20分钟,每日针1次,1~2周为1疗程。

6.针灸对放化疗胃肠道反应的辅助治疗

选穴:内关、曲池、足三里。

方法;手洒以提插捻转为主,留针15~30分钟,在放化疗开始前同时进行,隔日1次。

7..针灸对癌性疼痛的辅助治疗

选穴:双侧足三里。

方法:行提插捻转等手法,得气为宜,留针15分钟,每日1次,15次为1疗程。

8.耳穴对放化疗胃肠道反应的辅助治疗

选穴:恶心呕吐:取内分泌、胃;食欲不振取胃、内分泌、交感;呃逆取食道、贲门。

配穴:上述各症分别取肾、贲门、食道;脾俞、胃。

方法:用胶布将王不留行贴于穴上,每日按摩3~4次,每贴7日。

针对针灸治疗大肠癌的方法向大家介绍了说明,希望这些可以给大肠癌患都有所帮助。祝您身体健康!以上内容仅供参考,如果还有其它问题,可以在线咨询我们的专家进行了解。

预防大肠癌的关键在于健康的生活方式、定期筛查和早期干预。均衡饮食、规律运动、戒烟限酒、控制体重以及定期进行结肠镜检查是有效的预防措施。 1、均衡饮食对预防大肠癌至关重要。增加膳食纤维的摄入,如全谷物、蔬菜和水果,有助于促进肠道蠕动,减少致癌物质在肠道内的停留时间。减少红肉和加工肉类的摄入,避免高脂肪、高糖饮食,降低肠道炎症和癌变风险。适量摄入富含抗氧化物质的食物,如蓝莓、菠菜和坚果,有助于清除自由基,保护肠道细胞。 2、规律运动有助于维持健康体重,降低大肠癌风险。每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、游泳或骑自行车,可以提高身体代谢率,增强免疫功能。力量训练如举重或瑜伽,有助于改善身体组成,减少腹部脂肪堆积,从而降低肠道压力。 3、戒烟限酒是预防大肠癌的重要措施。烟草中的致癌物质可直接损伤肠道细胞,增加癌变风险。酒精代谢产物乙醛可破坏DNA,导致细胞突变。建议完全戒烟,限制酒精摄入,男性每天不超过两杯,女性不超过一杯。 4、控制体重有助于降低大肠癌风险。超重和肥胖与胰岛素抵抗、慢性炎症密切相关,这些因素可促进肠道细胞异常增殖。通过合理饮食和运动,将体重指数BMI控制在18.5-24.9之间,可有效降低癌变风险。 5、定期进行结肠镜检查是早期发现和预防大肠癌的重要手段。建议50岁以上人群每10年进行一次结肠镜检查,高危人群如家族史、炎症性肠病患者应提前筛查。粪便隐血试验和DNA检测也可作为辅助筛查手段,帮助早期发现肠道异常。 预防大肠癌需要从多方面入手,建立健康的生活习惯,定期进行筛查,早期发现和治疗肠道病变,可显著降低大肠癌的发病率和死亡率。通过科学的生活方式调整和医疗干预,每个人都能有效降低大肠癌风险,维护肠道健康。

大肠癌骨转移的治疗包括化疗、靶向治疗和放疗,症状主要表现为骨痛、骨折和脊髓压迫,原因是大肠癌细胞通过血液或淋巴系统扩散至骨骼。化疗常用药物有奥沙利铂、伊立替康和卡培他滨,靶向治疗可选择贝伐珠单抗、西妥昔单抗,放疗则用于缓解骨痛和预防骨折。骨转移的早期症状可能不明显,随着病情进展,患者会出现持续性骨痛,尤其是在夜间或活动时加重,严重时可导致病理性骨折或脊髓压迫,表现为肢体麻木、无力甚至瘫痪。 1、骨痛是大肠癌骨转移最常见的症状,疼痛通常集中在脊柱、骨盆或长骨,初期可能为间歇性,后期发展为持续性钝痛或剧痛,夜间疼痛加重是典型特征。患者可服用非甾体抗炎药如布洛芬或阿司匹林缓解疼痛,医生也可能开具更强效的镇痛药物如吗啡或羟考酮。对于疼痛严重的患者,局部放疗可有效减轻症状,同时使用双膦酸盐类药物如唑来膦酸或帕米膦酸二钠,抑制骨破坏并降低骨折风险。 2、病理性骨折是骨转移的严重并发症,由于癌细胞侵蚀骨骼,导致骨密度下降和结构破坏,轻微外力即可引发骨折。骨折常见于承重骨如股骨、脊柱或骨盆,患者可能出现突发性剧烈疼痛、活动受限或肢体畸形。预防骨折的关键是早期诊断和干预,医生会建议患者避免剧烈活动,使用拐杖或助行器辅助行走,必要时进行手术固定骨折部位,术后结合放疗和药物治疗,促进骨骼修复并抑制癌细胞进一步扩散。 3、脊髓压迫是骨转移的急症之一,当转移灶侵犯脊柱并压迫脊髓或神经根时,患者可能出现背部剧烈疼痛、肢体麻木、无力甚至瘫痪,严重时可影响大小便功能。脊髓压迫需要紧急处理,医生通常会立即进行影像学检查如MRI或CT,确诊后迅速开展治疗,包括大剂量激素如地塞米松缓解神经水肿,放疗或手术减压以解除压迫,术后结合化疗或靶向治疗控制原发病灶,尽可能恢复神经功能并改善生活质量。 大肠癌骨转移的治疗需要多学科协作,结合化疗、靶向治疗、放疗和手术等多种手段,早期发现和干预是改善预后的关键。患者应定期进行影像学检查如骨扫描或PET-CT,监测骨转移的进展情况,同时注意日常生活中的防护措施,如避免剧烈运动、补充钙质和维生素D,增强骨骼健康。对于已出现骨痛、骨折或脊髓压迫的患者,及时就医并接受规范治疗,可有效缓解症状、延长生存期并提高生活质量。

大肠癌术后造口狭窄可通过手术扩张、药物治疗和生活方式调整来改善。造口狭窄可能由术后瘢痕组织增生、感染或造口护理不当引起,需根据具体原因采取相应措施。 1、手术扩张是治疗造口狭窄的常见方法。通过内镜或外科手术扩张狭窄部位,恢复造口的正常功能。内镜扩张适用于轻度狭窄,外科手术则用于严重狭窄或反复发作的情况。术后需定期复查,防止再次狭窄。 2、药物治疗主要用于缓解症状和预防感染。使用抗生素预防或治疗感染,抗炎药物减轻炎症反应,促进组织修复。医生会根据患者的具体情况开具合适的药物,并指导用药方法。 3、生活方式调整对预防和改善造口狭窄至关重要。保持造口周围皮肤清洁干燥,避免感染。饮食上增加纤维摄入,促进肠道蠕动,减少便秘。适当运动有助于改善血液循环,促进组织修复。定期进行造口护理,及时发现并处理问题。 4、心理支持也是治疗的重要部分。造口狭窄可能影响患者的生活质量和心理健康,提供心理支持和咨询,帮助患者适应术后生活,增强治疗信心。 大肠癌术后造口狭窄需综合治疗,包括手术扩张、药物治疗、生活方式调整和心理支持。患者应积极配合医生治疗,定期复查,保持良好的生活习惯,以改善症状,提高生活质量。

大肠癌早期筛查可以通过肠镜检查、粪便隐血试验和CT结肠成像等方法进行,早期发现有助于提高治愈率。肠镜检查是金标准,能直接观察肠道病变并取活检;粪便隐血试验简便无创,适合大规模筛查;CT结肠成像适用于无法耐受肠镜的患者。 1、肠镜检查是早期筛查大肠癌的首选方法。通过内镜直接观察肠道黏膜,能够发现早期病变如息肉、溃疡等,并可进行活检以明确诊断。建议50岁以上人群每5-10年进行一次肠镜检查,有家族史或高危因素者应提前筛查。 2、粪便隐血试验是一种无创的筛查方法,通过检测粪便中是否存在血液来判断肠道是否存在病变。该方法操作简便,适合大规模人群筛查。建议每年进行一次粪便隐血试验,阳性者需进一步进行肠镜检查。 3、CT结肠成像是一种无创的影像学检查方法,通过CT扫描重建结肠三维图像,能够发现肠道内的病变。该方法适用于无法耐受肠镜检查的患者,但无法进行活检。建议每5年进行一次CT结肠成像检查。 大肠癌早期筛查对于提高治愈率至关重要,建议50岁以上人群定期进行肠镜检查,粪便隐血试验和CT结肠成像可作为辅助筛查手段。早期发现和治疗大肠癌能够显著改善预后,降低死亡率。

大肠癌筛查阳性意味着可能存在大肠癌或癌前病变,需进一步检查确诊。常见的进一步检查包括结肠镜检查、CT结肠成像和粪便DNA检测。结肠镜检查可直接观察肠道内部,发现并切除息肉或早期肿瘤;CT结肠成像通过影像学手段评估肠道情况,适合无法进行结肠镜检查的患者;粪便DNA检测通过分析粪便中的遗传物质,判断是否存在癌变风险。筛查阳性并不等于确诊,但需高度重视,及时就医。 1、大肠癌筛查阳性可能提示肠道存在异常组织,如息肉、腺瘤或早期癌症。息肉和腺瘤是常见的癌前病变,早期发现并切除可有效降低癌变风险。筛查阳性后,医生通常会建议进行结肠镜检查,以明确病变性质并采取相应治疗措施。 2、阳性结果可能与饮食习惯、生活方式和遗传因素有关。高脂肪、低纤维饮食、缺乏运动、吸烟和饮酒等不良习惯可能增加大肠癌风险。家族中有大肠癌病史的人群,风险更高,需定期筛查并保持健康生活方式。 3、筛查阳性后,需根据医生建议进行进一步检查。结肠镜检查是首选方法,可直接观察肠道并取样活检。若发现息肉或早期肿瘤,可在检查中直接切除,避免病情恶化。对于无法进行结肠镜检查的患者,CT结肠成像和粪便DNA检测是替代选择。 4、治疗方面,早期大肠癌可通过手术切除,术后结合化疗或放疗提高治愈率。对于晚期患者,治疗方案包括靶向治疗、免疫治疗和姑息治疗,以延长生存期和提高生活质量。预防方面,建议调整饮食结构,增加蔬菜、水果和全谷物摄入,减少红肉和加工食品的摄入,保持规律运动,戒烟限酒,定期筛查。 大肠癌筛查阳性需引起重视,及时就医明确诊断并采取相应治疗措施。通过早期发现和干预,大肠癌的治愈率显著提高。保持健康的生活方式和定期筛查是预防大肠癌的关键,建议高危人群和普通人群均积极参与筛查,降低患病风险。

预防大肠癌的关键在于健康的生活方式和定期筛查。通过调整饮食、增加运动、控制体重、戒烟限酒以及定期进行肠镜检查,可以有效降低患病风险。 1、饮食调整:高纤维饮食有助于促进肠道蠕动,减少致癌物质在肠道内的停留时间。建议每天摄入25-30克膳食纤维,如全谷物、蔬菜、水果和豆类。同时,减少红肉和加工肉类的摄入,避免高脂肪、高糖饮食。 2、增加运动:规律的身体活动有助于维持健康的体重,降低大肠癌风险。每周至少进行150分钟的中等强度运动,如快走、游泳或骑自行车。运动还能改善肠道功能,减少炎症。 3、控制体重:肥胖与大肠癌风险增加密切相关。通过健康饮食和规律运动,保持体重在正常范围内。体重指数BMI应控制在18.5-24.9之间,腰围男性不超过90厘米,女性不超过80厘米。 4、戒烟限酒:吸烟和过量饮酒都是大肠癌的危险因素。戒烟可以显著降低患病风险,建议寻求专业帮助戒烟。饮酒应适量,男性每天不超过2杯,女性不超过1杯。 5、定期筛查:早期发现和治疗是预防大肠癌的关键。建议50岁以上人群每10年进行一次结肠镜检查,或每年进行粪便隐血试验。有家族史或高风险人群应提前开始筛查,并增加筛查频率。 通过综合采取这些预防措施,可以有效降低大肠癌的发病风险,维护肠道健康。

大肠癌手术后存在复发的可能性,复发风险与肿瘤分期、手术彻底性及术后治疗密切相关。术后需定期复查,结合化疗、靶向治疗等综合干预降低复发风险。大肠癌复发与多种因素相关,包括肿瘤分期、手术切除范围、术后治疗及患者自身情况。早期发现和规范治疗是降低复发风险的关键。1. 肿瘤分期是复发的重要预测因素,早期Ⅰ、Ⅱ期复发率较低,晚期Ⅲ、Ⅳ期复发风险显著增加。2. 手术切除范围是否彻底直接影响复发率,R0切除显微镜下无残留复发风险较低,R1或R2切除复发风险较高。3. 术后辅助治疗如化疗、靶向治疗可有效降低复发率,常用化疗药物包括奥沙利铂、卡培他滨,靶向药物如贝伐珠单抗、西妥昔单抗。4. 患者自身因素如年龄、基础疾病、免疫功能状态也会影响复发风险。5. 术后定期复查至关重要,包括肠镜、CT、肿瘤标志物等检查,早期发现复发可及时干预。6. 生活方式调整如戒烟限酒、均衡饮食、适度运动有助于降低复发风险。7. 心理疏导和支持对患者康复和预防复发有积极作用。大肠癌术后复发风险虽存在,但通过规范治疗、定期复查和生活方式调整可有效降低复发率,提高生存质量。

大肠癌手术切除范围需根据肿瘤位置、大小及扩散程度决定,通常包括肿瘤及其周围部分健康组织,必要时还需切除邻近淋巴结。手术方式包括局部切除、肠段切除和全结肠切除,具体选择需结合患者病情和 1、局部切除适用于早期大肠癌,肿瘤局限于黏膜层或黏膜下层,未侵犯深层组织。手术通过内镜或腹腔镜进行,创伤小,恢复快。术后需定期复查,监测复发风险。 2、肠段切除适用于肿瘤侵犯肌层或浆膜层,但未广泛扩散。手术切除包含肿瘤的肠段及周围淋巴结,确保切除边缘无癌细胞残留。术后可能需辅助化疗,降低复发风险。 3、全结肠切除适用于多发性肿瘤或家族性腺瘤性息肉病等高风险患者。手术切除全部结肠,可能需重建消化道。术后需长期随访,监测营养状况和并发症。 4、淋巴结清扫是手术的重要部分,有助于评估肿瘤分期和预后。清扫范围包括肿瘤引流区域的淋巴结,必要时扩大至远处淋巴结。术后病理检查可指导后续治疗。 5、手术切除范围还需考虑患者年龄、身体状况和合并症。高龄或合并严重疾病患者可能需缩小切除范围,降低手术风险。术后康复计划需个体化,促进患者恢复。 大肠癌手术切除范围需综合考虑肿瘤特征和患者情况,确保彻底切除肿瘤的同时,最大限度保留正常功能。术后定期随访和辅助治疗是提高生存率的关键。

大肠癌便血后应立即就医,进行专业检查和治疗,避免病情恶化。治疗方法包括手术切除、化疗和放疗,具体方案需根据病情严重程度和患者身体状况制定。 1、手术切除是治疗大肠癌的主要手段,常见手术方式包括局部切除术、肠段切除术和全结肠切除术。局部切除术适用于早期肿瘤,肠段切除术用于肿瘤较大或侵犯较深的病例,全结肠切除术则针对多发性肿瘤或家族性腺瘤性息肉病。手术目的是彻底切除肿瘤组织,防止癌细胞扩散。 2、化疗是辅助治疗的重要手段,常用药物包括氟尿嘧啶、奥沙利铂和卡培他滨。化疗可以杀灭残留的癌细胞,降低复发风险。对于晚期大肠癌患者,化疗可以缓解症状,延长生存期。化疗方案需根据患者的具体情况制定,可能伴随一定的副作用,如恶心、脱发和免疫力下降。 3、放疗主要用于直肠癌的治疗,特别是肿瘤位置较低或侵犯周围组织的病例。放疗可以缩小肿瘤体积,提高手术切除的成功率,同时减少术后复发的可能性。放疗通常与化疗联合使用,称为放化疗,以增强治疗效果。放疗过程中可能出现皮肤反应、疲劳等副作用,需密切监测和护理。 4、饮食调理在大肠癌治疗中起到辅助作用,建议选择高纤维、低脂肪的食物,如全谷物、蔬菜和水果,避免辛辣、油腻和刺激性食物。适量摄入富含蛋白质的食物,如鱼、鸡蛋和豆类,有助于术后恢复。保持饮食均衡,避免暴饮暴食,有助于减轻肠道负担。 5、心理支持对大肠癌患者至关重要,疾病和治疗过程可能带来焦虑、抑郁等情绪问题。患者可以通过与家人、朋友沟通,或寻求专业心理咨询师的帮助,缓解心理压力。参加癌症患者支持小组,分享经验和感受,也有助于增强信心和应对能力。 大肠癌便血后需及时就医,通过手术、化疗、放疗等综合治疗手段控制病情,同时注重饮食调理和心理支持,提高生活质量和治疗效果。早期发现和规范治疗是改善预后的关键,患者应积极配合定期复查,监测病情变化。

大肠癌的发生与遗传、环境、生理、外伤及病理等多种因素有关。治疗需根据具体病因采取手术、化疗、放疗等综合手段,同时调整饮食和生活方式。 1、遗传因素在大肠癌中起重要作用,家族中有大肠癌病史的人群患病风险显著增加。基因突变如APC、KRAS、TP53等与大肠癌的发生密切相关。对于有家族史的人群,建议定期进行肠镜检查,早期发现病变。 2、环境因素包括饮食习惯、生活方式等。高脂肪、低纤维的饮食结构,缺乏运动,吸烟和饮酒等不良生活习惯都会增加大肠癌的风险。建议增加蔬菜、水果和全谷物的摄入,减少红肉和加工肉类的消费,保持规律运动,戒烟限酒。 3、生理因素如年龄、性别和肥胖等也会影响大肠癌的发生。随着年龄的增长,大肠癌的发病率显著上升,男性比女性更容易患病。肥胖尤其是腹部肥胖与大肠癌风险增加有关。控制体重,保持健康的生活方式有助于降低风险。 4、外伤如肠道手术史、炎症性肠病等也可能增加大肠癌的风险。长期慢性炎症如溃疡性结肠炎和克罗恩病会损伤肠道黏膜,增加癌变几率。对于有炎症性肠病的患者,需定期进行肠镜检查,及时发现并处理癌前病变。 5、病理因素包括肠道息肉、腺瘤等癌前病变。大多数大肠癌由腺瘤性息肉发展而来,及时发现并切除息肉可以有效预防大肠癌。建议50岁以上人群定期进行肠镜检查,早期发现并处理息肉。 大肠癌的预防和治疗需要综合考虑多种因素,通过健康的生活方式、定期筛查和及时治疗,可以有效降低发病风险和提高治愈率。