手术切除是大多数大肠癌的首选疗法。术前应对肿瘤大小、侵犯范围、有无转移及患者情况

进行充分评估,包括作CT、超声、放射核素扫描等检查,癌胚抗原(CEA)应常规地检测。

根治切除术是指切除结肠肿瘤近侧及远侧各10cm的肠段、相应的肠系膜和所属区域性淋巴结。

对于肝转移患者,如果原发癌能获得根治性切除,肝外又无转移灶,应同时进行肝转移灶切除.

*对于能手术切除的大肠癌,术前、术中或术后可进行辅助化疗。术前化疗常予5-Fu口服或静

脉注射。术中肠腔化疗有较好效果。术后化疗在结肠癌DukesA期患者术后无需化疗;C期

患者术后应采用5-Fu加左旋咪唑的辅助化疗。但对B期无淋巴结转移的患者,辅助化疗是否有

益,尚待研究。对直肠癌,术后联合放射和化学治疗可减少局部和全身性复发的机会.

*对播散型大肠癌,有中等度疗效的化疗药包括氟嘧啶(5-Fu,5’-氟脱氧尿嘧啶)、亚硝脲

和丝裂霉素C等。联合应用5-Fu和甲醯四氢叶酸的疗效优于单用5-Fu。

*对不能手术切除的结肠癌肝转移,可采用选择性肝动脉灌注化疗。 应用埋置型肝动脉输液泵

应用埋置型肝动脉输液泵

持续输注氟尿苷,被认为是治疗大肠癌肝转移的较有效方法。

*对于高危性直肠癌或直肠乙状结肠癌(DukesB2和C)患者,术前或术后或术前加术后予以放

射治疗,可以减少术后局部复发。对于结肠癌,放疗无助于提高生存率。

*对于直、结肠腺瘤癌变和粘膜内的早期癌,可经结肠镜用高频电凝切除.对于不能手术切除

的直、结肠癌可在内镜下作姑息治疗。

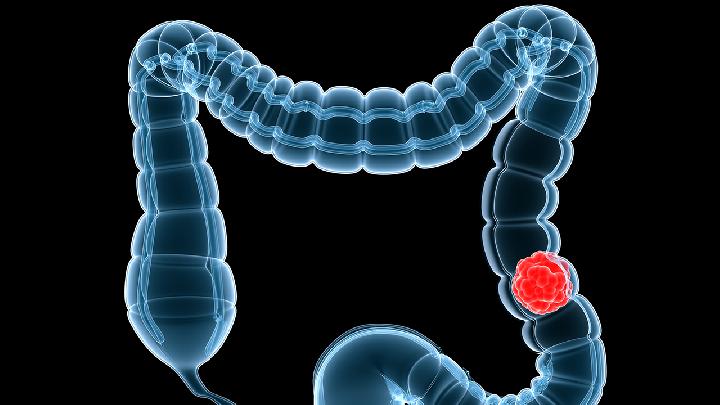

大肠癌包括结肠癌和直肠癌(结直肠癌),是常见恶性肿瘤之一。在北美和欧洲等生活和

饮食习惯相似的地区,大肠癌是癌相关性死亡的主要原因。在美国,大肠癌占男性癌肿新发病

例的9%,在女性则占11%。约6%的美国人最终将患大肠癌,现在生活的美国人中超过600万将死

于此种癌患。 从全球来看,大肠癌在男性癌肿中占第3位,在女性占第4位。亚非国家的发病率

从全球来看,大肠癌在男性癌肿中占第3位,在女性占第4位。亚非国家的发病率

较低[1]。但在我国随着人们饮食习惯的改变以及诊断技术的进步,大肠癌的发病率有增高趋势,

北方低于南方,而南方以浙江和上海等省市为高。

大肠癌发病随年龄而增长,以40~60岁发病率最高。但在我国大肠癌发病年龄较国外低,

30岁以下青年期大肠癌并不少见,占10%左右。

在大肠癌高发地区,结肠癌比直肠癌多见,而在低发区则反之。根据美国的资料,大肠癌

发生的部位在直肠者占20%,乙状结肠25%,降结肠5%,横结肠15%,以及盲肠、升结肠25%。

我国大肠癌中,直肠癌占一半以上。

随着对大肠癌分子和生物学特性研究的深入,目前认为大肠癌是遗传倾向和环境因素相互

作用的后果.可能有关的发病因素有:①环境因素:主要为食物中高脂肪、高胆固醇和低纤维。

油炸食物可能也有致癌作用(表7.7-1);②结肠息肉:大肠癌的发病率在有结肠息肉者高出

无结肠息肉者约5倍。与大肠癌关系密切的主要为管状腺瘤与乳头状(绒毛状)腺瘤,后者的

癌变发生率可达40%。在家族性多发性结肠息肉病,癌变发生率更高,一般在40岁以上者罕有

幸免;③慢性溃疡性结肠炎:幼年起病,病史超过10年以及炎症累及全结肠者癌变率高;克罗

恩(Crohn)病也可癌变;④血吸虫病:由血吸虫病引起的结肠狭窄和梗阻者,50%以上将发生

癌变。长期慢性炎症刺激,可能是诱发癌变的主要原因;⑤基因异常:在散发性大肠癌患者,

常发生异常的基因有K-ras、APC、DCC、p53、hMSH2和hMLH1等。 尤其是前4种基因,50%以上

尤其是前4种基因,50%以上

功能异常。认识上述发病因素对于制定治疗和预防策略和方法有重大意义。

当病变只限于粘膜与粘膜下层时,称为早期大肠癌,当癌浸润深达肌层或肌层以上时,即

为进展癌(中、晚期癌)。组织学类型以管状腺癌最为常见,占66%-80%,其次为粘液腺癌、印

戒细胞癌和乳头状腺癌,分别为16%、3%-7.5%和5%。腺癌和未分化癌少见。同时(“同时癌”)

或先后发生(“异时癌”)的多中心癌,屡有报道,需引起重视。

大肠癌的治疗关健在于早期发现和早期治疗,以争取得到根治的机会。手术疗法是目前大

肠癌最重要的治疗手段,也是唯一根治方法。化学疗法、放射治疗和中医中药治疗为辅。

大肠癌的危险因素包括年龄、遗传、饮食习惯、肠道疾病、生活方式等,异常表现可能为便血、腹痛、排便习惯改变、体重下降、贫血等。 1、年龄因素:年龄增长是大肠癌的主要危险因素之一,50岁以上人群发病率显著升高。建议定期进行肠镜检查,早期筛查有助于发现癌前病变,及时干预。 2、遗传因素:家族中有大肠癌病史的人群患病风险较高,尤其是直系亲属。基因突变如Lynch综合征与大肠癌密切相关。建议高风险人群进行基因检测,制定个性化筛查计划。 3、饮食习惯:高脂肪、低纤维饮食可能增加大肠癌风险。过多摄入红肉和加工肉类也与发病相关。建议增加蔬菜、水果和全谷物的摄入,减少高脂肪食物的摄入。 4、肠道疾病:慢性炎症性肠病如溃疡性结肠炎和克罗恩病可能增加大肠癌风险。长期炎症刺激可能导致细胞异常增生。建议定期随访,控制炎症,必要时进行内镜检查。 5、生活方式:缺乏运动、吸烟和过量饮酒是大肠癌的危险因素。久坐不动可能影响肠道蠕动,增加致癌物质与肠道接触时间。建议保持规律运动,戒烟限酒,改善生活方式。 日常饮食中应注重均衡营养,多摄入富含膳食纤维的食物如燕麦、红薯、菠菜等,促进肠道健康。适量运动如快走、游泳、瑜伽等有助于改善肠道功能,降低患病风险。定期体检和肠镜检查是早期发现大肠癌的重要手段,尤其是高危人群应加强筛查意识。

大肠癌的预防及早期发现可通过健康生活方式、定期筛查、饮食调节、运动干预和症状监测等方式实现。早期发现和干预是降低大肠癌风险的关键。 1、健康生活方式:戒烟限酒是预防大肠癌的重要措施。吸烟和过量饮酒会增加肠道黏膜损伤的风险,长期积累可能诱发癌变。保持规律作息,避免熬夜,有助于维持肠道功能正常。 2、定期筛查:建议50岁以上人群每年进行一次大便潜血试验,每5年进行一次结肠镜检查。高危人群如有家族史或慢性肠道疾病者,应提前开始筛查并缩短间隔时间。 3、饮食调节:增加膳食纤维摄入,如全谷物、蔬菜和水果,有助于促进肠道蠕动,减少致癌物质在肠道的停留时间。减少红肉和加工肉类的摄入,避免高脂肪、高糖饮食。 4、运动干预:每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、游泳或骑自行车。运动有助于控制体重,改善肠道血液循环,降低大肠癌风险。 5、症状监测:关注排便习惯的改变,如便秘、腹泻或便血,及时就医检查。注意腹部不适、体重下降等非特异性症状,这些可能是大肠癌的早期信号。 预防大肠癌需要从日常生活入手,保持健康饮食,增加运动量,定期进行筛查。注意观察身体变化,及时就医检查,早期发现和治疗是提高生存率的关键。通过综合干预,可以有效降低大肠癌的发病风险。

大肠癌癌前病变是指在大肠黏膜上出现的异常增生或腺瘤,这些病变有潜在发展为大肠癌的风险。大肠癌癌前病变可能由遗传因素、长期炎症、饮食结构不合理、肥胖、缺乏运动等原因引起。早期发现和治疗癌前病变可以有效降低大肠癌的发生率。 1、遗传因素:家族中有大肠癌病史的人群,其癌前病变的风险较高。建议这类人群定期进行肠镜检查,以便早期发现和处理病变。饮食上应增加富含纤维的食物,如全谷物、蔬菜和水果。 2、长期炎症:慢性炎症性肠病如溃疡性结肠炎和克罗恩病,会增加癌前病变的风险。控制炎症是关键,可以通过药物治疗如5-氨基水杨酸制剂,同时注意饮食清淡,避免刺激性食物。 3、饮食结构:高脂肪、低纤维的饮食习惯与癌前病变密切相关。建议调整饮食结构,减少红肉和加工肉类的摄入,增加富含纤维的食物,如豆类、坚果和种子。 4、肥胖:肥胖会增加大肠癌癌前病变的风险。通过健康饮食和规律运动来控制体重,可以有效降低风险。建议每周进行至少150分钟的中等强度运动,如快走、游泳或骑自行车。 5、缺乏运动:久坐不动的生活方式与癌前病变的发生有关。增加日常活动量,如步行、爬楼梯和家务劳动,有助于降低风险。建议每天进行至少30分钟的中等强度运动。 在日常生活中,保持健康的饮食习惯和规律的运动是预防大肠癌癌前病变的重要措施。饮食上应注重均衡,多摄入富含纤维的食物,减少高脂肪和高糖食物的摄入。运动方面,建议每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、游泳或骑自行车。定期进行肠镜检查,特别是对于有家族史或高风险人群,是早期发现和处理癌前病变的关键。通过综合的饮食、运动和定期检查,可以有效降低大肠癌癌前病变的风险。

大肠癌早期诊断可通过肠镜检查、粪便隐血试验、影像学检查、肿瘤标志物检测、基因检测等方法进行。 1、肠镜检查:肠镜是诊断大肠癌的金标准,能够直接观察肠道黏膜的病变情况,并进行活检以明确诊断。建议50岁以上人群每5-10年进行一次肠镜检查,有家族史或高危因素者需提前筛查。 2、粪便隐血试验:通过检测粪便中是否存在肉眼不可见的血液,筛查大肠癌的早期病变。该方法简便、无创,适合大规模筛查,但可能存在假阳性或假阴性结果,需结合其他检查进一步确认。 3、影像学检查:CT、MRI等影像学检查可用于评估肿瘤的大小、位置及是否有远处转移。CT结肠成像是一种无创的筛查方法,适用于无法耐受肠镜检查的患者。 4、肿瘤标志物检测:通过检测血液中的肿瘤标志物如CEA、CA19-9等,辅助诊断大肠癌。肿瘤标志物水平升高可能提示肿瘤存在,但特异性较低,需结合其他检查综合判断。 5、基因检测:基因检测可发现与大肠癌相关的遗传突变,如APC、KRAS等基因的变异。对于有家族性腺瘤性息肉病或林奇综合征等遗传性大肠癌风险的人群,基因检测有助于早期预警和干预。 大肠癌的早期诊断至关重要,建议高危人群定期进行筛查。日常生活中应注重饮食均衡,多摄入富含纤维的食物,如全谷物、蔬菜和水果,减少红肉和加工肉类的摄入。保持适量运动,如每周进行150分钟的中等强度有氧运动,有助于降低大肠癌风险。戒烟限酒,避免久坐,保持良好的生活习惯,也是预防大肠癌的重要措施。

大肠癌可通过手术切除、化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗等方式治疗。大肠癌通常由遗传因素、饮食习惯、慢性炎症、肠道息肉、环境因素等原因引起。 1、手术切除:手术是治疗大肠癌的主要方式,常见手术包括局部切除术和根治性切除术。局部切除术适用于早期肿瘤,根治性切除术则适用于中晚期肿瘤,需切除部分或全部大肠及周围淋巴结。 2、化疗:化疗常用于术后辅助治疗或晚期患者的姑息治疗。常用药物包括氟尿嘧啶5-FU、奥沙利铂Oxaliplatin、卡培他滨Capecitabine等,具体剂量根据患者情况调整。 3、放疗:放疗适用于直肠癌患者,可术前缩小肿瘤或术后减少复发。放疗通常与化疗联合使用,具体方案由医生根据肿瘤位置和分期制定。 4、靶向治疗:靶向药物通过抑制肿瘤生长信号通路发挥作用。常用药物包括贝伐珠单抗Bevacizumab、西妥昔单抗Cetuximab等,适用于特定基因突变的患者。 5、免疫治疗:免疫治疗通过激活患者自身免疫系统攻击肿瘤。常用药物包括帕博利珠单抗Pembrolizumab、纳武利尤单抗Nivolumab等,适用于微卫星不稳定性高的患者。 术后患者需注意饮食调理,建议多摄入高纤维食物如燕麦、蔬菜、水果,避免高脂肪、高糖饮食。适量运动如散步、瑜伽有助于恢复身体功能。定期复查和随访是预防复发的关键,术后护理包括伤口清洁、心理疏导、营养支持等,帮助患者尽快恢复健康状态。

B超在诊断大肠癌方面的作用有限,通常需要结合其他检查手段进行确诊。B超主要用于观察腹部器官的形态和结构,但对于肠道内病变的检测效果较差,尤其是早期大肠癌。B超在检查大肠癌时,主要用于评估肿瘤是否侵犯周围组织或器官,以及是否存在肝转移等远处转移。对于大肠癌的早期筛查和确诊,肠镜检查、CT扫描、MRI等检查手段更为准确和可靠。肠镜检查可以直接观察肠道内壁的病变,并取活检进行病理诊断,是确诊大肠癌的金标准。CT和MRI则能更清晰地显示肿瘤的大小、位置、浸润范围以及是否有淋巴结转移或远处转移。B超可作为辅助检查手段,但无法单独用于大肠癌的诊断。若怀疑大肠癌,建议及时就医,在医生指导下选择合适的检查方法,以便尽早明确诊断并制定治疗方案。日常生活中,保持良好的饮食习惯,如增加膳食纤维摄入、减少红肉和加工肉类的摄入,定期进行适量运动,有助于降低大肠癌的发病风险。

大肠癌最好发的部位是直肠,其次是乙状结肠。直肠和乙状结肠是大肠中最容易发生癌变的区域,这与解剖结构、粪便停留时间以及局部炎症等因素密切相关。早期发现和治疗是提高生存率的关键,定期筛查和健康生活方式有助于预防大肠癌。 1、直肠是大肠癌最好发的部位,约占所有大肠癌病例的50%。直肠位于大肠末端,靠近肛门,粪便在此处停留时间较长,导致致癌物质与肠黏膜接触时间增加。同时,直肠黏膜对致癌物质的敏感性较高,容易发生癌变。乙状结肠是第二好发部位,约占30%。乙状结肠位于直肠上方,形状弯曲,粪便在此处容易滞留,增加了癌变风险。 2、大肠癌的发生与多种因素有关。遗传因素在大肠癌中起重要作用,家族中有大肠癌病史的人患病风险较高。环境因素如高脂肪、低纤维饮食、吸烟和饮酒也会增加患癌风险。生理因素如慢性炎症性肠病如溃疡性结肠炎和肠道息肉是大肠癌的常见诱因。外伤和感染虽然较少见,但也可能诱发癌变。 3、早期发现大肠癌的关键是定期筛查。结肠镜检查是诊断大肠癌的金标准,可以直观观察肠道病变并取活检。粪便潜血试验和粪便DNA检测是无创筛查方法,适合高危人群。CT结肠成像和胶囊内镜也是辅助诊断手段。 4、治疗大肠癌的方法包括手术、化疗和放疗。手术治疗是主要手段,常见术式有直肠前切除术、乙状结肠切除术和全结肠切除术。化疗常用药物有5-氟尿嘧啶、奥沙利铂和卡培他滨。放疗主要用于直肠癌,可缩小肿瘤体积,提高手术成功率。靶向治疗和免疫治疗也在不断发展,为患者提供更多选择。 5、预防大肠癌需要从生活方式入手。饮食上应增加膳食纤维摄入,多吃蔬菜、水果和全谷物,减少红肉和加工肉类的摄入。保持适量运动,每周至少进行150分钟中等强度有氧运动。戒烟限酒,避免肥胖。定期体检,尤其是有家族史的人群,应尽早开始筛查。 大肠癌的早期发现和治疗至关重要,直肠和乙状结肠是最好发的部位。通过了解病因、定期筛查和健康生活方式,可以有效降低大肠癌的发病风险。对于已经确诊的患者,及时采取手术、化疗和放疗等综合治疗手段,可以提高生存率和生活质量。预防胜于治疗,健康的生活习惯和定期体检是预防大肠癌的关键。

大肠癌筛查的费用因检查项目和地区差异而不同,一般在几百到几千元不等。常见的筛查方法包括粪便潜血试验、结肠镜检查和CT结肠成像。粪便潜血试验价格较低,通常在100-300元之间,适合初步筛查;结肠镜检查费用较高,约为1000-3000元,但能直接观察肠道病变并进行活检;CT结肠成像费用约为800-2000元,适合无法接受结肠镜检查的人群。 1、粪便潜血试验是一种简单、经济的筛查方法,通过检测粪便中是否存在肉眼不可见的血液来提示肠道病变。它适用于大规模人群筛查,但存在一定的假阳性和假阴性率。建议每年进行一次,费用在100-300元之间。 2、结肠镜检查是诊断大肠癌的金标准,能够直接观察肠道黏膜并取组织进行病理分析。虽然费用较高1000-3000元,但其准确性和诊断价值无可替代。建议40岁以上人群每5-10年进行一次,高风险人群应缩短筛查间隔。 3、CT结肠成像是一种无创的影像学检查,通过三维重建技术观察肠道结构。其费用约为800-2000元,适合无法耐受结肠镜检查或存在禁忌症的患者。虽然不能进行活检,但其筛查效果与结肠镜接近。 4、筛查费用的差异还受地区、医院等级和医保政策影响。部分地区将大肠癌筛查纳入医保报销范围,可减轻经济负担。建议咨询当地医院或社区卫生服务中心,了解具体费用和报销政策。 大肠癌筛查是早期发现和预防大肠癌的重要手段,建议40岁以上人群或高风险人群定期进行筛查。根据自身情况选择合适的检查方法,并结合医保政策减轻经济负担。早期筛查不仅能提高治愈率,还能显著降低治疗费用和疾病负担。

大肠癌手术后应选择易消化、高蛋白、低脂肪的食物,同时避免刺激性食物,以促进术后恢复。术后饮食需分阶段调整,初期以流质和半流质为主,逐渐过渡到普通饮食,确保营养均衡。 1、术后初期1-2周:以流质和半流质食物为主,如米汤、稀粥、藕粉、鸡蛋羹等。这些食物易于消化,减少肠道负担,同时提供基本能量。避免食用高纤维、难消化的食物,如粗粮、坚果等,以免刺激肠道。 2、术后中期2-4周:逐渐过渡到软食和半固体食物,如煮烂的面条、蒸蛋、豆腐、鱼肉等。这些食物富含蛋白质,有助于伤口愈合和体力恢复。可适量添加蔬菜泥或水果泥,补充维生素和矿物质,但需避免生冷食物。 3、术后后期4周以后:可恢复正常饮食,但仍需注意选择易消化、低脂肪的食物。推荐食用瘦肉、鸡肉、鱼类、豆制品等优质蛋白来源,搭配蒸煮的蔬菜和水果,如胡萝卜、南瓜、苹果等。避免油炸、辛辣、腌制食品,减少对肠道的刺激。 4、营养补充:术后患者可能出现营养不良,可适当补充维生素和矿物质,如维生素C、维生素D、钙、铁等。必要时可在医生指导下使用营养补充剂,如蛋白粉、复合维生素片等,确保身体恢复所需营养。 5、饮食禁忌:术后应避免食用高脂肪、高糖、高盐的食物,如肥肉、甜点、咸菜等,以免增加肠道负担。同时,避免饮酒和咖啡因饮料,减少对肠道的刺激。 大肠癌术后饮食需根据个体恢复情况逐步调整,确保营养均衡,促进身体康复。术后患者应定期复查,遵循保持良好的饮食习惯和生活方式,降低复发风险。

大肠癌术后应适度运动,结合静养,有助于恢复身体功能并降低并发症风险。运动可以促进血液循环、增强免疫力,而静养则有助于伤口愈合和身体修复。建议在医生指导下进行低强度运动,如散步、瑜伽,同时保证充足的休息时间。 1、适度运动对术后恢复有益。运动能够改善血液循环,帮助身体更快恢复功能。低强度运动如散步、瑜伽、太极等,适合术后患者,既能活动身体,又不会对伤口造成过大压力。运动还能增强免疫力,降低感染风险,同时有助于缓解术后焦虑情绪。 2、静养同样重要,尤其是术后初期。静养有助于伤口愈合,减少出血和感染的风险。术后患者应保证充足的睡眠,避免过度劳累,让身体有足够的时间进行自我修复。在静养期间,可以适当进行深呼吸练习或轻度伸展活动,以保持身体灵活。 3、结合运动和静养是关键。术后恢复需要平衡活动与休息,过度运动可能导致伤口裂开或身体疲劳,而长期静养则可能延缓恢复进程。建议患者在医生指导下制定个性化的恢复计划,根据身体状况逐步增加运动量,同时注意休息。 4、饮食调理也是术后恢复的重要部分。术后患者应选择易消化、营养丰富的食物,如粥类、蒸鱼、蔬菜汤等,避免辛辣、油腻食物。适量摄入高蛋白食物有助于伤口愈合,如鸡蛋、豆腐、瘦肉等。同时,保持充足的水分摄入,促进新陈代谢。 5、心理调适同样不可忽视。术后患者可能面临焦虑、抑郁等情绪问题,适当的运动和放松活动有助于缓解心理压力。与家人朋友沟通、参加支持小组或寻求专业心理咨询,都是改善心理状态的有效方式。 大肠癌术后恢复需要综合考虑运动、静养、饮食和心理等多个方面,在医生指导下制定个性化恢复计划,逐步增加运动量,保证充足休息,选择营养丰富的食物,关注心理健康,才能更好地促进身体恢复,提高生活质量,降低复发风险。